Berufungsgericht hebt 9/11-Absprachen auf – Todesstrafe wieder möglich

Ein Bundesgericht hebt den Deal für den 9/11-Haupttäter auf und bestätigt das Entscheidungsrecht des Verteidigungsministers über die Todesstrafe.

Berufungsgericht verwirft Guantánamo-Vergleich

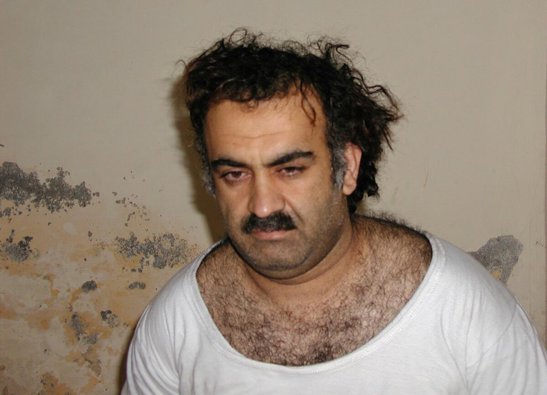

Ein geteiltes Bundesberufungsgericht in Washington, D.C., hat am Freitag eine Vereinbarung abgelehnt, die es Khalid Sheikh Mohammed, dem mutmaßlichen Drahtzieher der Anschläge vom 11. September, ermöglicht hätte, sich schuldig zu bekennen und der Todesstrafe zu entgehen. Das Urteil bekräftigt das Recht des US-Verteidigungsministers, über die Todesstrafe bei Militärkommissionen zu entscheiden.

Das 2:1-Urteil des D.C. Circuit Courts erfolgte, nachdem der ehemalige Verteidigungsminister Lloyd Austin die Vereinbarung, die zuvor von Militärjuristen und Pentagon-Mitarbeitern genehmigt worden war, zurückgezogen hatte. Das Abkommen hätte lebenslange Haftstrafen ohne Bewährung für Mohammed und zwei Mitangeklagte zur Folge gehabt und damit die Todesstrafe ausgeschlossen. Mohammed, ein pakistanischer Staatsbürger, wird beschuldigt, die Anschläge von 2001 in New York, Washington und Pennsylvania geplant und koordiniert zu haben, bei denen fast 3.000 Menschen ums Leben kamen.

Das Gremium stellte fest, dass Austin eindeutig die rechtliche Befugnis hatte, das Abkommen zu widerrufen, da die Bedingungen noch nicht erfüllt waren und es keine angemessene Alternative für die Regierung gab. Infolge der gerichtlichen Anordnung wurde die geplante Urteilsverkündung aufgehoben, sodass die Biden-Regierung Zeit hat, über das weitere Vorgehen gegen die Angeklagten in Guantánamo nachzudenken.

Richter betonen juristische und verfahrensrechtliche Spaltung

In der Mehrheitsmeinung erklärten die Richterinnen Patricia Millett und Neomi Rao, dass Austins Zögern, einzugreifen, angesichts der Notwendigkeit, unrechtmäßigen Einfluss auf das Verfahren zu vermeiden, vernünftig sei. Sie stellten fest, dass Austin abwartete, bis die Verhandlungen abgeschlossen waren, bevor er entschied, ob ein Eingreifen notwendig sei, insbesondere im Hinblick auf frühere Vorwürfe des unrechtmäßigen Einflusses in ähnlichen Fällen.

Die Richter betonten, dass „die Familien und die amerikanische Öffentlichkeit die Möglichkeit haben sollten, Militärgerichtsverfahren zu erleben“, und unterstrichen so die Bedeutung öffentlicher Verantwortung und des Rechtsstaatsprinzips. „Der Minister handelte im Rahmen seiner rechtlichen Befugnisse, und wir werden sein Urteil nicht infrage stellen“, hieß es im Urteil.

In seiner abweichenden Meinung argumentierte Richter Robert L. Wilkins, dass der Gerichtsbeschluss zu weit gehe und einen bedenklichen Präzedenzfall setze. Wilkins schrieb, dass die Regierung den hohen Standard für außergewöhnliche Rechtsmittel nicht erfüllt habe und dass der Militärrichter die relevanten Zusagen im Abkommen ordnungsgemäß berücksichtigt habe.

Zukunft der 9/11-Prozesse bleibt ungewiss

Mit der Aufhebung der Vereinbarung bleibt das Schicksal von Khalid Sheikh Mohammed und seinen Mitangeklagten offen. Die Entscheidung lässt die Möglichkeit der Todesstrafe offen, verlängert aber auch die ohnehin schon lange juristische Auseinandersetzung um Guantánamo. Der Fall macht die rechtlichen, ethischen und politischen Herausforderungen bei der Verfolgung von Terrorverdächtigen im US-Militärsystem deutlich.

Das Urteil gilt als vorübergehender Sieg für die Biden-Regierung, die mit den Herausforderungen der Militärjustiz bei hochkarätigen Terrorverdächtigen umgehen muss und dabei nationale Sicherheit, Rechtsstaatlichkeit und die Interessen der Opferfamilien in Einklang bringen will. Während die Verfahren weiterlaufen, werden weitere juristische Auseinandersetzungen über die Zukunft der Guantánamo-Häftlinge und der Militärkommissionen erwartet.